El regreso de Jorge González: 8 nuevas canciones y una entrevista en modo “honestidad brutal” (Por Claudio Andrade)

Parecen siglos, pero ha sido menos.

Mucho, largo tiempo desde que Los Prisioneros irrumpieron en el Chile de los 80, ya cerca del regreso de la democracia y con una sociedad teledirigida hacia la libertad de mercado.

Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Un trío bastó para recordarnos la farsa social. Los puntos del contrato que figuraban al final de la página y en tipografía 8. Las consecuencias de ser y no ser. Los vericuetos de quedarse afuera del baile. El otro baile.

Los Prisioneros triunfaron escupiendo, con talento, un par de verdades a la cara de los chilenos. Estuvo bueno, como suele decir González. Estuvo bien. Estuvo lindo. Aun lo está.

Ocurrieron tantas cosas, tantas situaciones, hubo tantos cambios en el país de la cordillera, el mar y los techos rojos. No solo para el grupo nacido en San Miguel, un humilde barrio de Santiago de Chile. También para el resto de nosotros, habitantes de otros barrios humildes del mismo país.

En paracaídas cayeron desde el cielo: los malls, las cadenas, las calles asfaltadas, los descuentos, las tarjetas de créditos, las de coordenadas, las haburguesas prestas con queso cheddar.

Subió la cumbia, bajó la cueca. Bajo la cumbia, subió el reggaeton. Bajó el reggaeton y subió el trap. Por ahí andamos.

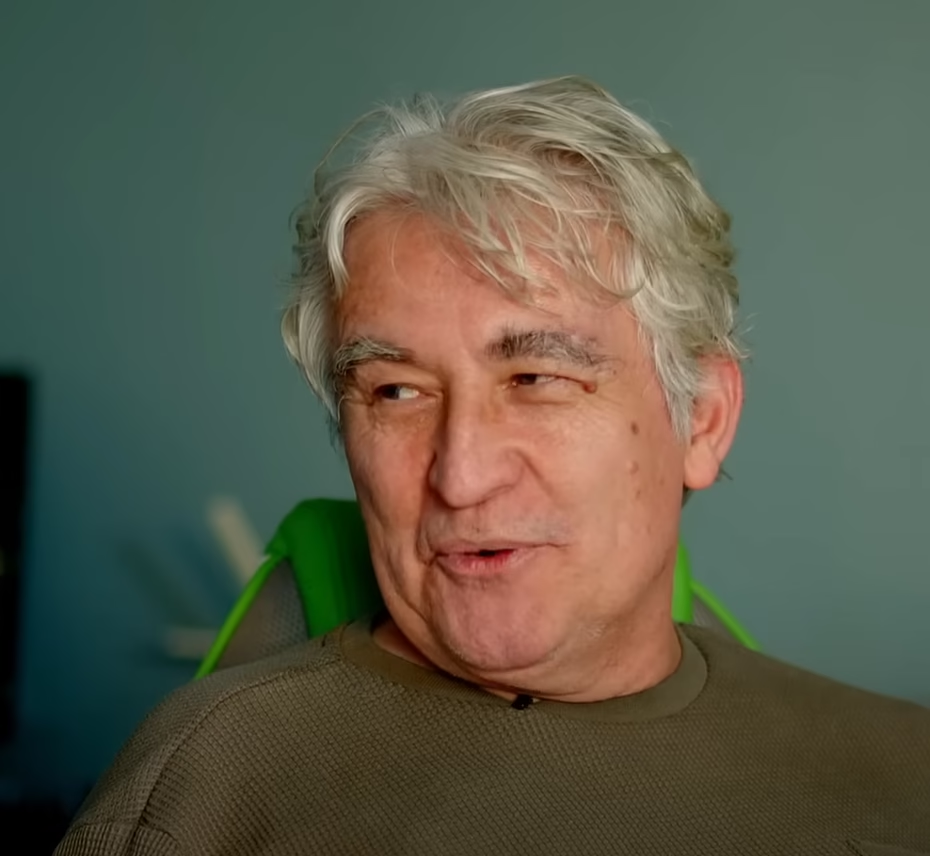

Jorge González pasó de cantante a estrella, de estrella a estrella herida y, al final, en leyenda. Lo que es hoy. Lo que será ya para siempre. Mal que le pese. Si le pesa, no sé.

Y entre otras cosas, González es un himno con patas, un himno que no impuso nadie más que él mismo a base de creatividad, innovación y empatía. Cuando nadie creía en él, en ellos, en él. González es bastante cínico, es cierto, pero brillante. Very bright.

Que está herido, lo está. ¿Cómo no habría de estarlo? Pero ha dejado la etapa de sobreviviente para convertirse en un maestro zen, un Buda de los suburbios de Santiago. Gurú espiritual de una moderna capital sudamericana que no puede hacer otra cosa que callarse la boca y rendirle tributo.

Porque este hombre viene de cruzar el infierno en chalas y con una guitarra sobre los hombros, solo para recordarnos que ha escrito algunas de las mejores canciones del cancionero rock latinoamericano. Y me apuro, González está en la lista de los grandes músicos y personalidades de su tiempo. De este planeta tan baqueteado y hermoso.

Volvió González en una entrevista donde repasa su historia y la vuelve especialmente personal. Hasta llega a subrayar que para él Los Prisioneros son básicamente un proyecto “solista”. Chiste filoso. Verdad difícil de contrarrestar. Abre la polémica. No cierra nada, no se esconde. Es lo que es.

Dice tanto González. Tanto, tantísimo. De sus años iniciales, de su forma de componer, de su estilo personal (“teclados charchas”), de sus sueños, sus ideas, su creatividad, sus búsqueda tozudas por un mejor camino.

Que son sus verdades. Que se la banca. Que tiene espalda. Que herido y todo te saca la madre, el padre, el abuelo. Que es punk, viejo. Que es Jorge González, poh. Atina.

De modo que tampoco en eso se ha traicionado Jorge. Música de entre circuitos, cables y consolas, empujando los sentidos desde servidores chinos y después de palabras maceradas en poesía. Triste poesía. Amor en susurros. Que bien compone este muchacho.

¿Se acuerdan de “Esas mañanas? Madre santa. Jorge González ha vuelto.

“Que me quiten lo bailado”, es la frase bordada en su escudo. Su emblema. Su bandera. Con la que cierra la entrevista.

“Nunca vi un animal salvaje sentir lástima de sí mismo” escribió D. H. Lawrence.

Aplica. Te aplica, Jorge.