“Crónicas de motel”, pequeñas historias para dejar entrar el desierto y cambiar un martes

Por Claudio Andrade

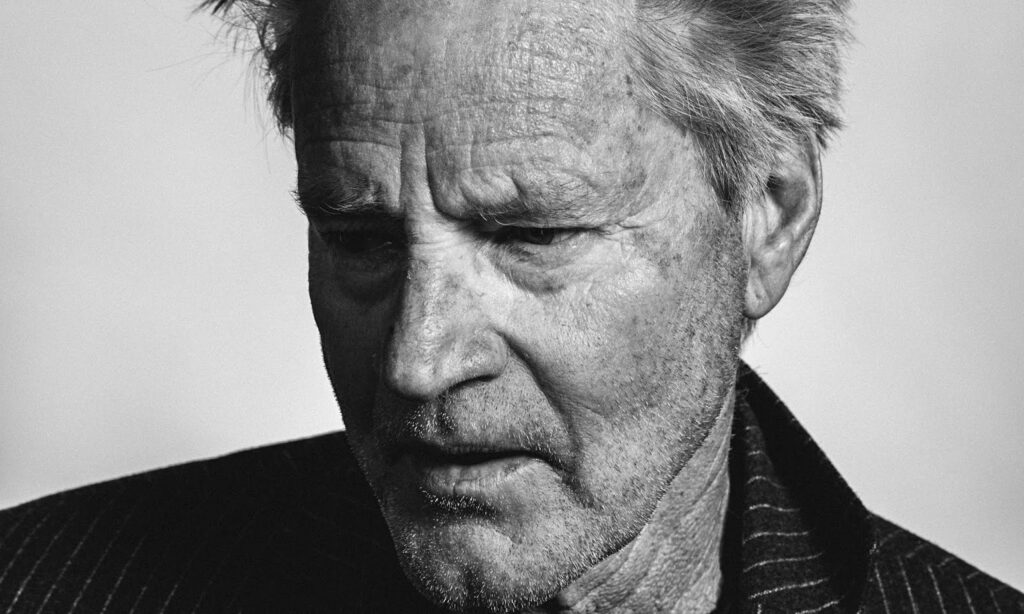

Sam Shepard es aquel escritor que actuaba en películas donde se necesitaban militares.

No era el único papel que se le recuerda, pero tenía el porte marcial y el rostro severo tan necesario en esos casos.

Estuvo en “Black Hawk”, de Ridley Scott, pero seguramente usted no lo recuerda.

Su última intervención en la pantalla fue en la serie “Bloodline” en Netflix donde interpretaba a Robert, un patriarca familiar al que le gustaba tocar el ukelele y andar en bote.

Shepard fue un excelente actor. Un bello hombre. Murió un 27 de julio de 2017 en Kentucky. De modo que en menos de dos meses se cumplirá el cuarto aniversario de su partida.

Pero además de actor Shepard fue escritor. Un gran escritor, de hecho. Y concibió uno de los libros más bellos que jamás se hayan escrito sobre las rutas norteamericanas: “Crónicas de Motel”.

La textura de sus frases, la fotografías que los acompañan superan el acto literario en sí. Son una puerta. Una vez que abrimos el libro, dejamos escapar a los fantasmas del desierto y nosotros mismos nos perdemos en la soledad, la arena y el sol candente.

En el libro aparecen imágenes del propio Shepard de joven y de apabullante atractivo físico. Sus son historias pequeñas aunque significativas dosis de la realidad del interior estadounidense. El que no aparece casi nunca en ningún lado. El que existe por debajo del Sueño Americano.

El director alemán Win Wenders leyó el libro y junto a Shepard escribieron el guión de otra obra maestra “París, Texas”. Está en Mubi, una plataforma dedicada al “otro cine” muy recomendable también.

Aquí les dejo algunos pasajes de un libro entrañable para transformar una tarde martes en un viaje a lo lejano.

Crónicas de Motel, fragmentos

La buena suerte

consiste en caer

del lado izquierdo

del Azar

La buena suerte

consiste en caer

más allá de mi cabeza

La buena suerte

consiste en estrellarse

contra los árboles

Todo el mundo se queja

27/7/81

San Fernando Valley

“En Rapid City, South Dakota, mi madre me daba cubitos de hielo envueltos en servilletas para que los chupase. Estaban saliéndome los dientes y el hielo me insensibilizaba las encías.

Aquella noche atravesamos los Badlands. Yo viajaba en la bandeja que hay detrás del asiento trasero del Plymouth, mirando las estrellas. El cristal estaba helado al tacto.

Nos detuvimos en la pradera, en un lugar donde había un círculo de enormes dinosaurios de yeso blanco. No era un pueblo. Simplemente los dinosaurios iluminados desde el suelo por unos focos.

Mi madre me llevó a dar una vuelta abrigado bajo una manta parda del ejército. Tarareaba una canción lenta. Creo que era “Peg a ́My Heart”.

La tarareaba bajito, para sí misma. Como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de allí.

Serpenteamos lentamente por entre los dinosaurios. Por entre sus patas. Bajo sus tripas. Describimos círculos en torno al Brontosauro. Miramos desde abajo los dientes del Tyranosaurus Rex. Todos tenían unas lucecitas azules a modo de ojos.

No había nadie. Sólo nosotros y los dinosaurios.”

“Recuerdo cuando intentaba imitar la sonrisa de Burt Lancaster después de haberle visto con Gary Cooper en “Veracruz”. Durante muchos días estuve practicando en el patio de atrás. Serpenteando entre las tomateras. Riéndome con todos los dientes al desnudo. Riéndome de esa risa. Alzando el labio superior para descubrir los dientes. Después de practicar esa sonrisa durante unos cuantos días intenté utilizarla ante las chicas de la escuela. Ellas no parecían ni enterarse. Forcé mi imitación hasta que empezaron a producirse extrañas reacciones entre mis compañeros. Miraban fijamente mis dientes, y asomaba a sus ojos una expresión asustada. Ya no me acordaba de lo feos que eran mis dientes. De que uno de ellos lo tenía podrido, de color pardo, y montado encima del diente roto que estaba junto a él. De hecho, había llegado a estar convencido de que poseía una hilera de perfectos y perlados dientes, como los de Burt Lancaster. Como no quería asustar a nadie, dejé de reírme en cuanto me di cuenta de lo que pasaba. Sólo lo hacía cuando estaba a solas. Después dejé de hacerlo incluso a solas. Volví a mi cara vacía.”

“Cada vez que oía pasar un avión por encima de nuestras tierras, mi papá tenía la costumbre de pasarse los dedos por la cicatriz de metralla de su nuca. Estaba, por ejemplo, agachado en el huerto, reparando las tuberías de riego o el tractor, y si oía un avión se enderezaba lentamente, se quitaba su sombrero mejicano, se alisaba el pelo con la mano, se secaba el sudor en el muslo, sostenía el sombrero por encima de la frente para hacerse sombra, miraba con los ojos entrecerrados hacia el cielo, localizaba el avión guiñando un ojo, y empezaba a tocarse la nuca. Se quedaba así, mirando y tocando. Cada vez que oía un avión se buscaba la cicatriz. Le había quedado un diminuto fragmento de metal justo debajo mismo de la superficie de la piel. Lo que me desconcertaba era el carácter reflejo de este ademán de tocársela. Cada vez que oía un avión se le iba la mano a la cicatriz. Y no dejaba de tocarla hasta que estaba absolutamente seguro de haber identificado el avión. Los que más le gustaban eran los aviones a hélice y esto ocurría en los años cincuenta, de modo que ya quedaban muy pocos aviones a hélice. Si pasaba una escuadrilla de P-51 en formación, su éxtasis era tal que casi se subía hasta la copa de un aguacate. Cada identificación quedaba señalada por una emocionada entonación especial en su voz. Algunos aviones le habían fallado en mitad del combate, y pronunciaba su nombre como si les lanzara un salivazo. En cambio mencionaba los B-54 en tono sombrío, casi religioso. Generalmente sólo decía el nombre abreviado, una letra y un número:-B-54 -decía, y luego, satisfecho, bajaba lentamente la vista y volvía a su trabajo.A mí me parecía muy extraño que un hombre que amaba tanto el cielo pudiera amar también la tierra.”